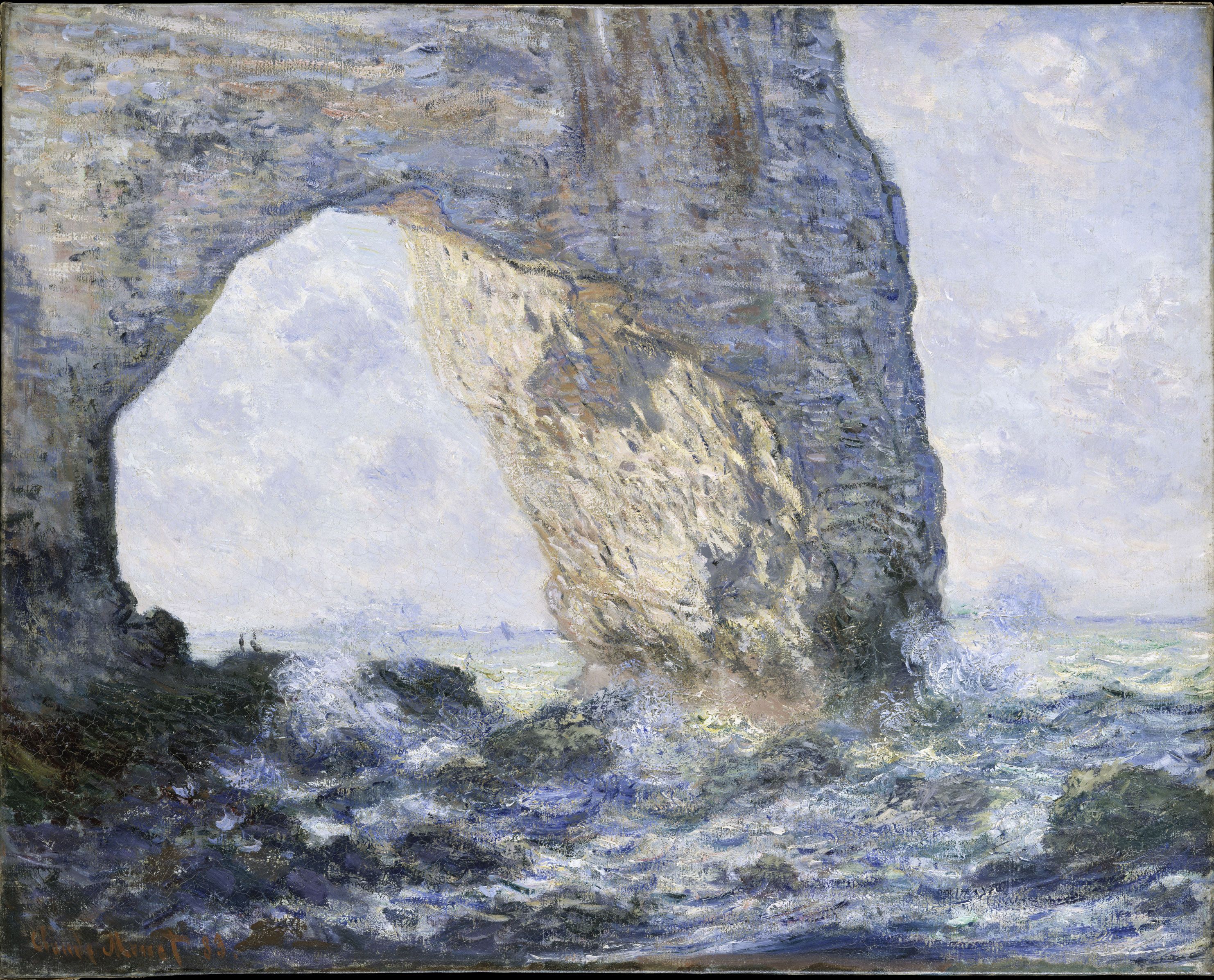

Du romantisme à l'anthropocène : l'exposition événement du musée des Beaux-Arts de Lyon réunit une concentration exceptionnelle de Monet, Courbet et Matisse face aux falaises normandes. Ces chefs-d'œuvre ont fabriqué un paysage mythique. Mais, depuis mai 2025, un arrêté municipal interdit l'accès aux sites les plus célèbres : Étretat s'effondre. Le géographe Michel Lussault nous apprend à regarder ces toiles comme les traces d'un monde disparu.

« Étretat, par-delà les falaises » est une exposition née d’une collaboration entre le musée des Beaux-Arts de Lyon et le Städel Museum de Francfort, qui comptent tous deux dans leurs collections des œuvres de Courbet et Monet. Du romantisme à la modernité, elle retrace comment un petit village de pêcheurs de la côte d’Albâtre est devenu, par l’impact conjugué de la littérature et de la peinture, l’un des paysages les plus emblématiques de France – au même titre que Barbizon, Giverny ou Pont-Aven. Comment un motif s’est-il ainsi détaché jusqu’à devenir un emblème identitaire, connu par-delà les frontières, et nourrir un surtourisme problématique ? Dans le cadre d’une journée sur les liens entre art et écologie organisée au musée lyonnais, le géographe Michel Lussault analyse ce que ces toiles nous disent de notre rapport au paysage, et de son basculement à l’ère de l’anthropocène.

Cet entretien est extrait d’une table ronde enregistrée au musée des Beaux-Arts de Lyon dans le cadre d’une journée consacrée à l’art et à l’écologie, organisée par Radio Anthropocène. L’intégralité des interventions – avec notamment l’historien de l’art Paul Ardenne et l’artiste Thierry Boutonnier – est à retrouver sur radio-anthropocene.fr

« Nous n’habitons plus la même planète »

Valérie Disdier, Cité anthropocène : Michel Lussault, vous êtes géographe et vous travaillez depuis des années sur la relation des individus à leur espace de vie. Que vous inspire cette exposition ?

Michel Lussault : On pourrait dire énormément de choses. Peut-être d’abord un point de précision sur l’anthropocène, puisque c’est le prisme à travers lequel nous regardons cette exposition. Ce que veut dire ce mot est assez simple : c’est quelque chose qui a été découvert dès le XIXe siècle par le géographe Élisée Reclus, qui pour la première fois écrit : « L’homme est une force géologique. » Il pressent que les capacités d’action humaine sont telles que ces êtres humains sont désormais susceptibles d’agir sur les milieux naturels avec une force égale aux grandes forces telluriques, géologiques, atmosphériques. Lorsque le concept d’anthropocène est proposé au début du XXIe siècle par le chimiste Paul Crutzen, Prix Nobel en 1995, il reprend exactement cette idée.

Ça signifie que nous sommes capables de redessiner la Terre. Nous avons fabriqué une nouvelle Terre en quelques décennies, essentiellement depuis 1950. Aujourd’hui, en 2025, notre Terre n’est pas la Terre de 1925. Nous n’habitons plus la même planète, nous ne sommes plus les mêmes Terriens, et d’ailleurs nous ne sommes plus les mêmes humains.

« Ça s’effondre, au sens littéral »

Qu’est-ce qu’Étretat nous dit de cela ?

Étretat nous dit beaucoup. D’abord la dégradation accélérée du milieu littoral, liée à des causes directement ou indirectement anthropiques. L’accentuation du sapement basal et de l’érosion des falaises, le piétinement, la massification du tourisme – un million et demi de visiteurs par an –, tout cela crée des boucles systémiques qui mènent un milieu comme Étretat à la limite de l’effondrement, au sens littéral du terme. Ça s’effondre. L’arrêté municipal de mai 2025 qui interdit l’accès aux sites les plus visités – la Courtine, la Manneporte, les falaises d’Aval et d’Amont, l’Aiguille – en est la conséquence directe.

Face à cela, que pouvons-nous faire ? Prendre des arrêtés municipaux ? C’est un cataplasme sur une jambe de bois. En réalité, il faudrait réorienter nos manières d’habiter. Et peut-être avoir le courage d’actions beaucoup plus décisives, y compris créer des conservatoires interdits à la fréquentation pendant un certain temps.

La Vague, 1869

Huile sur toile ; 65,6 x 92,4 cm

Francfort, Städel Museum

Achat, 1908

Inv. 1433

« Les traces au présent de notre propre effondrement »

Ce qui nous amène à regarder cette exposition d’une façon particulière…

Exactement. Nous aurions dans cette exposition les derniers vestiges d’une capacité à voir cet espace comme plus jamais nous ne pourrons le voir, puisqu’il est déjà irrémédiablement perdu, ce paysage-là. L’art devient alors quelque chose de très différent de ce qu’on avait l’habitude de trouver. Il devient un témoignage, une série de traces que nous pouvons contempler d’une façon complètement différente.

Dans une certaine mesure, ce serait fascinant de penser à ces peintures d’Étretat – Courbet, Monet, Matisse – comme nous contemplons des objets de civilisations très lointaines et irrémédiablement disparues. Effondrées totalement. Nous voyons déjà là, dans ces peintures, les traces au présent de notre propre effondrement. Cette terre d’il y a un siècle et demi a irrémédiablement disparu. Elle n’existe plus, elle n’existera plus jamais.

« Le paysage s’invente en peinture »

Comment un lieu comme Étretat devient-il un paysage ?

C’est quelque chose de très troublant que montre cette exposition. Comment un lieu ordinaire – parce que finalement Étretat est un lieu ordinaire parmi de très nombreux lieux côtiers dont on pourrait trouver qu’ils ont les mêmes qualités plastiques – est-il transformé en paysage par l’acte de peindre ?

On revient à quelque chose qu’on connaît bien depuis les travaux des historiens de l’art et des géographes comme Augustin Berque ou Yves Lacoste dans Les Raisons du paysage : le paysage s’invente en peinture. Le paysage, c’est un objet géographique qui s’invente avec la peinture, par la peinture. Le paysage ne préexiste pas à la peinture et au texte qui glose la peinture. Dans toutes les sociétés paysagères – Chine, Japon, sociétés européennes –, il y a d’abord un acte de peinture. C’est ce que montre magnifiquement l’exposition : comment un lieu se transforme en paysage sous nos yeux, d’une toile à l’autre.

La Vague, 1995

Tirage argentique noir et blanc contrecollé sur aluminium ; 117 x 178 cm

Sotteville-lès-Rouen, FRAC Normandie

Inv. 2003.084.1

« Lieu, paysage, icône, cliché, mème »

Et ensuite ? Que devient ce paysage une fois créé par la peinture ?

On voit aussi comment, en raison de l’évolution de nos sociétés et de notre « anthropocénisation », ce paysage se transforme en icône. À mesure que nous touristifions tout – absolument tout est aujourd’hui passé à la moulinette du tourisme et des pratiques consuméristes qui vont avec –, cette icône devient un cliché. Un cliché qu’il faut avoir pris, parfois au risque de sa vie. Et via la numérisation du monde, cette activité continue de transformation de nos rapports à la Terre, ces clichés deviennent des mèmes, diffusés en permanence sur les réseaux, qui vont peut-être d’ailleurs être repris par la création plastique, être transformés en œuvre à leur tour… La trajectoire est vertigineuse : lieu, paysage, icône, cliché, mème.

Qu’est-ce qu’un lieu devenu mème ? Quelle expérience peut-on encore en avoir ?

C’est la question centrale. Quelle expérience du lieu peut-on avoir quand le lieu devient simplement prétexte à clichés et à mèmes ? Peut-être que la peinture reste le seul endroit où nous pouvons nous redemander ce qu’était à l’époque l’expérience du lieu. Une expérience qui nous est peut-être à jamais interdite.

Il faut savoir que, dès le début de la réflexion sur l’anthropocène, on a pressenti un rapport très fort à la question esthétique. Un des premiers à le comprendre est l’historien Jean-Baptiste Fressoz, lorsqu’il travaille sur ce qu’il appelle « l’esthétique du sublime » : le rapport entre l’anthropocène et le sublime.

Étretat, l’Aiguille et la Porte d’Aval, 1885 (P76)

Pastel sur papier ; 22,2 x 40,1 cm

New York, collection particulière, avec l’autorisation de Sotheby’s

« Faire l’expérience d’un postiche »

Vous avez forgé ce concept de « lieux postiches ». De quoi s’agit-il ?

Nous, les huit milliards d’êtres humains – un milliard cinq cents millions en 1900, huit milliards aujourd’hui –, nous vivons des expériences de lieux de plus en plus décevantes parce que nos lieux sont de plus en plus altérés, que ce soient les lieux naturels ou les lieux construits. Que faire ? Nous pourrions décider de changer de monde. Mais, comme l’être humain va plutôt vers la pente de la facilité, largement relayée par le système commercial, nous avons tendance à dériver vers ce que j’appelle les lieux postiches.

Qu’est-ce qu’un lieu touristique ? C’est un lieu postiche. Un simulacre de lieu. Quelque chose qui tient lieu d’un lieu authentique et d’un milieu authentique, mais qui est complètement retravaillé par le design touristique et l’industrie touristique. Faire l’expérience d’Étretat aujourd’hui, c’est faire l’expérience d’un postiche. Il reste quelques traces, on accroche encore visuellement un peu de la falaise, mais tout le reste est falsifié. Et nous nous contentons de cette falsification.

Il n’y a pas un lieu au monde qui soit indemne de cette altération, même au sommet de l’Everest. Peut-être même surtout au sommet de l’Everest. Pas un lieu maritime où vous ne trouviez des traces de cette altération, pas un corps vivant qui ne soit porteur de métabolites de pesticides, de microplastiques ingérés. Pas un vivant n’y échappe. Rendons-nous compte de ce que ça signifie. C’est ça, l’anthropocène.

Étretat, les laveuses, 1920 (D 410)

Huile sur toile ; 54,3 x 65,2 cm

Cambridge, The Fitzwilliam Museum

Legs de Arnold John Hugh Smith, 1964

PD.15-1964

« Les musées sont plus que jamais nécessaires »

Pour revenir à l’exposition : quel regard porter sur ces toiles aujourd’hui ?

C’est fascinant de voir comment, à cent cinquante ans de distance, on est passé d’un lieu qui posait des enjeux esthétiques aux peintres à une représentation esthétique du lieu qui nous projette dans les enjeux éthiques du contemporain. Aujourd’hui, cet art devient un art qui nous place sur le terrain de l’éthique, peut-être autant sinon plus que sur le terrain de la seule jouissance esthétique. Parce que cet art, fondamentalement, nous ramène aux questions éthiques liées à notre avenir de Terrien.

C’est pour ça que les grands musées sont plus que jamais nécessaires. À travers leurs collections, ils ne nous éloignent pas du contemporain. Au contraire : ils nous ramènent au cœur des questions contemporaines, puisque toutes les œuvres sont à leur manière des œuvres qui nous parlent de nos façons d’être humains sur la Terre, jadis, naguère, aujourd’hui et sans doute demain.

Voilà pourquoi je trouve que cette exposition est nécessaire. Au-delà de l’émotion qu’on peut avoir en la contemplant, elle lance toute une série de réflexions vraiment passionnantes.

Infos pratiques : « Étretat, par-delà les falaises. Courbet, Monet, Matisse », musée des Beaux-Arts de Lyon. Jusqu’au 1er mars 2026. Ouvert du mercredi au lundi de 10 h à 18 h, le vendredi de 10 h 30 à 18 h. Fermé les mardis et jours fériés. Plein tarif : 12 €, tarif réduit : 7 €

À lire aussi : Au Petit Palais, Bilal Hamdad fait dialoguer le Paris d’aujourd’hui avec Courbet et Monet

À lire aussi : À l’ombre du château de Versailles, un tête-à-tête avec des chefs-d’œuvre du post-impressionnisme

À lire aussi : Soulages et Matisse face à face dans un vaisseau de métal en pleine forêt

8 février 2026 - Lyon