Comment faire évoluer le modèle économique des transports publics alors qu'ils enregistrent une baisse de fréquentation depuis le début de la crise sanitaire ? Spécialiste de l'innovation et fondateur du cabinet de conseil 15marches, Stéphane Schultz analyse différentes options, de la gratuité en passant par la coopérative ou bien encore le modèle freemium, où l'usager dispose d'un accès gratuit à des fonctions de base et paye s'il souhaite disposer de plus de services.

Stéphane Schultz, consultant en stratégie et innovation, fondateur du cabinet de conseil 15marches. Il publie chaque mardi une newsletter gratuite sur la transformation numérique de l’économie

Temps de lecture : 25mn

La gratuité peut-elle sauver le transport public ? Vous pouvez regarder dix débats d’affilée sur la gratuité dans les transports publics, vous y retrouverez grosso modo les mêmes arguments. Les « pour » y voient un moyen efficace de sortir les gens de leur voiture et un signal fort en matière de justice sociale. Les « contre » y voient un appauvrissement de ressources déjà insuffisantes et un effet insignifiant sur le transfert modal. La discussion dérive rapidement vers quelques exemples de villes où est pratiquée la gratuité, dont chaque partie utilise les rares chiffres disponibles pour contrer les arguments de l’autre. Ajoutez les termes “contribuables”, “coûts de distribution” et “climat” et vous aurez tous les ingrédients d’un débat sans intérêt ni vainqueur.

Tels les marronniers qui occupent les premières pages des magazines chaque année, la gratuité des transports publics revient pourtant régulièrement sur le devant de la scène, généralement avant les élections. Le premier problème est qu’avec l’insécurité et les grèves, c’est quasiment le seul sujet pour lequel le transport s’invite dans les discussions du grand public. Enlevez “Paris” et “SNCF” et ce sera un silence presque complet. Le transport public reste dans l’angle mort des conversations sur le “monde d’après”.

« A force de simplifier le débat entre « pour » et « contre », nous passons à côté d’une grande partie des questions que posent la gratuité »

Deuxième problème : à force de simplifier le débat entre « pour » et « contre », nous passons à côté d’une grande partie des questions que posent la gratuité. En particulier la valeur du transport pour le principal intéressé – oui, le voyageur – n’est jamais analysée. Nous y reviendrons. Le troisième problème et non des moindres, est que les transports publics vont mal, très mal. La faute à la crise sanitaire bien entendu, mais également à d’autres phénomènes plus profonds qui, comme des écueils à marée basse, se découvrent nettement en ces temps perturbés.

Autant vous le dire tout de suite [alerte divulgâchage], ce n’est pas la gratuité qui va les sauver. Au contraire, elle s’inscrit dans une spirale de déresponsabilisation des opérateurs qui est sans doute l’effet le plus inquiétant à venir. Nous avions à peine 30 ans pour atteindre les objectifs de réduction de notre empreinte carbone imposés par le déréglement climatique. Nous risquons au contraire d’en perdre 30. Prenons le temps d’examiner posément la situation, d’évaluer la gratuité du point de vue de l’attractivité des transports publics, et tenter de dessiner un avenir moins noir.

Alors les voyageurs vont-ils revenir ? – 30, – 60, – 90% ! Non, ce ne sont pas les soldes, mais les baisses de fréquentation constatées dans les transports publics lors du premier confinement. Rien de surprenant jusque là, une très grande majorité de Français étant assignés à résidence et même au chômage partiel. Attendons et tout reviendra à la normale.

« Le deuxième confinement a révélé ce que certains craignaient : un “décrochage” entre la fréquentation des transports publics et la mobilité, de l’ordre du double »

Mais le deuxième confinement a révélé ce que certains craignaient : un “décrochage” entre la fréquentation des transports publics et la mobilité, de l’ordre du double. Lorsque les déplacements globaux liés au travail baissent de 15 points et ceux liés au commerce de 20, les transports baissent eux de 40% selon Google Mobility Index pour le 13 décembre 2020. La faible disponibilité de données plus fines ne permet pas de savoir quelles catégories de population ont quitté le navire, et en quoi les comportements des autres ont changé. Nous en sommes réduits à analyser les causes et essayer de déterminer leurs effets et leur pérennité. Prenez cela comme un exercice à actualiser régulièrement.

Les modes de travail changent : certains télétravaillent tout le temps ou certains jours, d’autres ont vu leurs horaires modifiés et d’autres enfin ont perdu tout ou partie de leur activité. Les déplacements professionnels semblent encore plus nettement impactés. Si l’on ne se déplace plus pour faire sa réunion de planning, aucune raison de le faire pour rencontrer un fournisseur ou suivre une formation. Ne parlons pas des évènements, salons et congrès qui sont rayés de l’agenda – sous leur forme “physique” bien entendu.

Les modes de consommation changent également. L’e-commerce a cristallisé les conversations, mais le groupage des courses a sans aucun doute eu plus d’impact sur la mobilité. Fini les petites courses le soir en attendant le bus : on groupe tout en une fois, et en voiture. Quant au sport et aux loisirs, ils se pratiquent chez soi devant un écran, seul ou avec d’autres personnes également à distance. Les déplacements que l’on maintient sont plus “utiles”.

Et enfin, n’oublions pas les principales victimes du confinement : les jeunes. Entre les études à distance, les demi-groupes, la fermeture des activités sportives et le couvre-feu, la mobilité de nos ados et étudiants a sans doute été la plus fortement impactée. Avoir 16 ans en 2020, c’est ne pas découvrir une partie entière de sa vie d’individu et de sa ville. Double effet si vous ne pouvez pas non plus profiter des loisirs, des bars et des petits boulots. À suivre sur la durée mais l’impact pour l’avenir risque d’être profond, en particulier pour les transports collectifs. Remettez la ville en marche et ces gens reviendront dans les transports. Ou pas.

« L’heure de pointe ne va pas disparaître, mais certainement se lisser au point de ne plus être. La demande sera plus diffuse et imprévisible et donc plus dure à satisfaire par des modes partagés »

Est-ce une crise ou une mutation ? Procédons à un rappel sémantique : une crise est un changement temporaire et implique un retour à la normale. Une mutation est un changement irréversible. Tout d’abord, certains ont découvert de nouveaux modes de déplacement : le vélo, dont la promotion a de quoi rendre jaloux n’importe quel opérateur qui transporte 10 fois plus d’utilisateurs. La marche à pied, encouragée par le confinement et son rayon de 1 kilomètre. La voiture enfin, qui est par essence le mode de la distanciation, et qui profite en plus de meilleures conditions de circulation.

Le transport public va aussi souffrir du soutien massif apporté à l’achat de voitures neuves. Acheter une voiture neuve est devenu un acte citoyen et écologique. Excusez du peu. Mais ce n’est pas le plus grave. Tout pourrait revenir à la (presque) normale si ces premières conséquences n’en entraînaient pas d’autres plus profondes. Prenons la notion de transport partagé. Elle permet de s’affranchir des contraintes d’un mode individuel en contrepartie de deux autres contraintes : une certaine coordination et de la proximité physique avec les autres passagers.

Le changement des modes de travail, études et loisirs va impacter la première. L’heure de pointe ne va pas disparaître, mais certainement se lisser au point de ne plus être. La demande sera plus diffuse et imprévisible et donc plus dure à satisfaire par des modes partagés. La seconde contrainte est sans doute la plus inquiétante. Quels seront les effets à long terme du matraquage d’informations anxiogènes sur les dangers de la proximité, la volatilité des gouttelettes dans l’air, sur toutes ces choses dangereuses que l’on peut récupérer en respirant, touchant un siège, une barre de métro, le clavier d’un distributeur ?

Bien entendu, le fait qu’il ait fallu une crise sanitaire mondiale pour que les transporteurs assurent un “nettoyage régulier et renforcé” de leurs équipements n’aide pas au retour de la confiance : qui peut dire franchement qu’il se sentait sanitairement à l’aise avant le virus dans les transports ? La pandémie a révélé le manque d’hygiène de ces lieux comme la poudre noire révèle les empreintes. Et ne parlons pas de la pollution de l’air intérieur des métros. Redonner confiance sera difficile et coûteux. On se souviendra longtemps des lieux et des modes de déplacement qui nécessitaient masque et gel.

« Aujourd’hui la tarification des transports ne répond pas à une logique économique ni commerciale. En clair : elle ne correspond pas au coût réel du transport, ni même à la valeur perçue par l’utilisateur »

La crise sanitaire devrait aussi précipiter une tendance à l’”exode urbain” en poussant des habitants des centres denses à déménager en banlieue voire plus loin quand c’est possible. L’histoire se répète, mais contrairement à leurs parents, ces néo-banlieusards ont des besoins de mobilité beaucoup plus élevés. La demande de trajets intérieurs à ces secteurs va exploser avec une clientèle solvable et exigeante. Or ce sont les déplacements les plus complexes et coûteux à assurer en transport collectif. Moins de voyageurs en heure de pointe, plus de dispersion des trajets dans le temps et l’espace…la tarification des transports publics va rapidement montrer ses limites (vous voyez, on s’approche du sujet de la gratuité, encore un peu de patience).

Rappel : aujourd’hui la tarification des transports ne répond pas à une logique économique ni commerciale. En clair : elle ne correspond pas au coût réel du transport, ni même à la valeur perçue par l’utilisateur. Vous connaissez sans doute le discours sur “le voyageur ne paie que 30% du coût”. C’est vrai mais ce n’est pas le sujet ici. D’autres services bénéficient de subventions d’investissement et de fonctionnement (à commencer par la voiture). Ce dont nous parlons est l’inadéquation entre le prix payé et le service offert, et entre ce prix et le coût. Avec le tarif unique et “plat” (en tout cas, zonal), un voyageur qui effectue un trajet de 45 minutes paie le même tarif que s’il voyage 8 minutes. Avec l’absence de “classes”, il paie le même prix entassé debout dans un bus avec les vitres pleines de buées ou seul dans un carré de tramway avec vue sur le Pont de Pierre.

Enfin, les tarifs sont inversement proportionnels aux coûts qu’ils nécessitent : en période de pointe, là où le transport coûte le plus cher (matériel, conducteur, infrastructure) voyagent majoritairement des clients abonnés salariés dont le prix payé au voyage est très faible. En période creuse, le trajet dans le même véhicule avec le même chauffeur vous demandera une somme 5 à 8 fois plus élevée ramenée au voyage si vous êtes un usager occasionnel. L’inverse exact du yield management pratiqué par les compagnies aériennes. Pourtant, hormis le gasoil et un peu de frais de roulement, ce trajet ne coûte rien au transporteur, le conducteur n’étant pas payé au kilomètre. Ce coût élevé explique aussi la faible fréquentation en période creuse. Fréquentation découragée également par la complexité des moyens de paiement. Moins vous voyagez, plus c’est compliqué d’être en règle.

« Comment les opérateurs vont-ils gérer le basculement d’une clientèle d’habitués attirés par des tarifs peu élevés et une expérience simple vers une clientèle plus hétérogène ? »

Comment les opérateurs vont-ils gérer le basculement d’une clientèle d’habitués attirés par des tarifs peu élevés et une expérience simple vers une clientèle plus hétérogène, moins expérimentée et agile ? Quelles nouvelles offres plus personnalisées pourront-ils proposer ? Quelle tarification ? Quelle information ? Quelle relation client ? On ne s’adresse pas à un primo-adoptant du transport comme à un abonné de longue date.

Sans compter que la baisse de la fréquentation va toucher un autre nerf du transport public : l’insécurité, ou du moins le sentiment d’insécurité. Qui dit moins de voyageurs dit moins de contrôle social. Pas sûr que cela donne envie notamment aux femmes, premières victimes d’agressions et de harcèlement dans les transports, de reprendre le chemin de l’arrêt de bus. Là aussi, gros enjeu pour les opérateurs qui devront sans aucun doute “remettre des humains” sur les réseaux, et pas uniquement des humains équipés de matraques.

Qui dit coûts et tarifs dit modèle économique. C’est sans doute l’un des effets les plus durables et les moins connus de la “crise des transports” : le changement de mode de rémunération des opérateurs. Avec la crise, ces derniers se sont logiquement tournés vers les pouvoirs publics pour se voir couvrir la baisse de recettes et la hausse des coûts liés à la crise. Concrètement cela signifie toucher des aides ponctuelles, mais également renégocier leur contrat avec leur autorité de mobilité. Moins de responsabilité sur les recettes et la fréquentation, plus de responsabilité sur la qualité par exemple. Moins d’obligation de résultats, plus d’obligation de moyens. Ce seul point peut faire perdre 30 ans au transport public.

Depuis 1993 et la Loi Sapin, la concurrence dans l’attribution des marchés s’est développée. Elle a porté sur la qualité de service, un peu sur la productivité (mais jamais au détriment de l’emploi), et donc essentiellement sur la capacité à générer des recettes supplémentaires. C’est la raison du succès de la “délégation de service public à la française” : l’opérateur y est fortement incité à aller chercher de nouveaux clients et à les garder, parce que de l’atteinte de ces objectifs dépend une part conséquente de sa rémunération. Quand je travaillais chez Keolis, les recettes commerciales se chiffraient à 750 millions d’euros. On doit avoir dépassé le milliard depuis. Ce modèle incite l’opérateur à investir dans des études, du savoir-faire, des technologies, pour obtenir des marchés. Cet alignement des intérêts – celui des organisateurs, des opérateurs et des voyageurs – est très vertueux. Il développe une culture intéressante dans les entreprises locales : le client doit être respecté parce qu’il est un client du service public, mais également parce qu’il contribue au financement du personnel, du matériel et des infrastructures.

Avec la renégociation des contrats, cet édifice patiemment bâti dans les entreprises, qu’elles soient indépendantes ou dans des groupes, risque de se fissurer. À quoi bon maintenir des compétences et financer l’innovation centrée sur le client si personne ne vous le demande ? Sur quoi vont se jouer les prochains appels d’offres ? Y aura-t-il seulement des candidats, si la mise en concurrence ne porte que sur les coûts ?

Les autorités organisatrices pourraient même être tentées d’aller plus loin : pourquoi faire appel à un opérateur si celui-ci n’a pas d’autres responsabilités que de “faire rouler les bus” (NB : j’ai fait ce métier, je sais que c’est loin d’être simple de faire rouler des bus mais vous voyez l’idée). Pourquoi ne pas opter pour d’autres formes de délégation comme la Société Publique Locale ou la Régie ? À quoi bon faire appel à un opérateur privé, surtout quand leurs propres finances seront durement impactées par la crise économique ? On le voit, le domino de la crise de 2020-21 peut entraîner la chute d’autres dominos, beaucoup plus lourds ceux-là.

« Le tarif payé par le voyageur en transport public est loin d’être cohérent »

Et la gratuité dans tout ça ? Je ne reviendrai pas sur la manière dont est posé le débat d’expert sur la gratuité dans les transports. Les arguments avancés par les opérateurs sont à mettre à jour avec la probable renégociation des contrats évoquée plus haut. Une question culturelle et managériale avant d’être financière, puisque l’insuffisance de recette sera comblée. Mais intéressons-nous plus particulièrement à l’effet escompté de la gratuité sur le voyageur.

Si le voyageur était un consommateur lambda (car il y a toujours un “si”), cela se passerait de la manière suivante. Tous les bons livres de psychologie comportementale vous le diront : la gratuité a un effet “waouh” sur la consommation. En clair : baisser de 10€ le prix d’un produit qui en coûte 20, vous allez peut-être doubler ses ventes. Baisser de 10€ le prix d’un produit qui en coûte 10, vous allez les décupler. La gratuité a un effet psychologique puissant, qui abaisse les barrières et les frictions habituelles de l’achat. Finie la “douleur du paiement”, qui freine nos dépenses même les plus insignifiantes (1€ pour lire cet article, est-ce bien raisonnable ?). Finie aussi la galère du paiement lui-même (moyen de paiement, création de compte, mot de passe). La gratuité c’est la baguette magique. Pas étonnant que se soient développés autant de services que l’on peut utiliser gratuitement, au moins dans leur version basique.

En économie, l’impact d’un paramètre se mesure avec un coefficient appelé “élasticité”. Dans notre cas, on aurait une élasticité de – 4 pour la première baisse (-50% du prix égale conso x 2). Dans le cas de la gratuité on aurait une élasticité de -10 : une baisse de 100% du prix générait une augmentation de consommation de 1000%. Tout cela est théorique mais vous saisissez l’idée.

Encore faut-il que l’élastique ne soit pas cassé depuis longtemps. Comme nous l’avons vu précédemment, le tarif payé par le voyageur en transport public est loin d’être cohérent. Imaginez par exemple que vous êtes un voyageur régulier. À Rennes où j’habite un abonnement mensuel coûte 52€. L’employeur prend en charge la moitié de ce coût, soit 26€. À signaler que, toujours d’un point de vue psychologique, les études montrent que cette prise en charge est vécue par le bénéficiaire comme l’équivalent d’un don de 26€. Une aubaine ! C’est ça que mon patron n’aura pas ! Revenons à notre gratuité : la ville m’offre donc la somme de 26€ le mois prochain. C’est la somme que j’aurais accepté de payer. Pour voyager un mois. Pas mal !

Pour le voyageur occasionnel, ce gain est beaucoup plus dur à calculer. Quelle somme consacrait-il auparavant au transport public ? Sans doute moins de 26€. Peut-être un peu plus, mais sûrement moins de 50€. Il s’agit d’un gain potentiel, à mettre en parallèle avec un changement de comportement qui n’est peut-être pas désiré : abandon d’un certain confort, coût du changement…

Surtout, les études montrent que la “douleur du paiement” est perçue de manière très différente selon le moment où l’on paie et la manière dont on paie. En clair : un prélèvement mensuel en début de mois fait beaucoup moins mal que de sortir de la monnaie pour payer le chauffeur de bus. L’écart de tarif perçu entre le voyageur régulier et l’occasionnel est encore plus élevé que l’écart économique. Par conséquent la disparition du virement mensuel ne sera pas vécue aussi positivement que celle du paiement à l’usage.

Tout dépend également du montant relatif. Payer un café 4€, ça fait mal. Donner un pourboire de 4€ après un bon repas d’anniversaire, ça fait plaisir. Mais objectivons par rapport au revenu disponible. Les 26€ sont à mettre en perspective avec un revenu mensuel médian par ménage de 2 503€ soit 1% du revenu. Pour les moins fortunés, ce coût représentera à peine plus de 2% de leurs revenus. De quoi les faire changer de comportement ?

Mais la relativité n’est pas non plus totalement rationnelle. C’est là qu’intervient un autre paramètre important : l’équité. Ou plutôt : le sentiment d’équité. Les études sur le consentement à payer indiquent que celui-ci dépend beaucoup de l’effort consenti pour gagner l’argent. Payer un serrurier qui ouvre une porte par exemple, ou un plombier qui passe 7 minutes montre en main à régler notre problème, nous fait plus “mal” que de payer une bouteille de vin dont on nous aura au préalable astucieusement vanté la complexité du travail et la subtilité des choix du viticulteur. Combien de fois avez-vous refusé un VTC dont le prix vous paraissait disproportionné ? Même si vous en aviez tout à fait les moyens. C’est une question de principe (et de sentiment d’équité : pourquoi je suis le seul à payer cette somme ? Il y a bien un moyen d’y échapper).

« Les réseaux qui pratiquent la gratuité ne vont pas pour autant tous devenir des auberges espagnoles ou des moulins »

Les tarifs actuels du transport public sont difficiles à comprendre d’un point de vue de l’équité. Pour quelles raisons obscures un salarié paie-t-il 26€, un jeune indépendant 52€ et un retraité 31€ ? À votre avis, lequel des trois a une voiture neuve ? On le voit, ces tarifs n’étant pas construits sur une logique commerciale, leur modification n’aura sans doute pas les effets habituels rencontrés dans le monde de la consommation. L’élastique est cassé.

Que dire alors de la gratuité en termes de perception et de sentiment d’équité ? Encore pire. Pour quelles raisons notre salarié avec son revenu moyen (appelons-le Jean) ne pourrait pas payer 1% de son revenu alors qu’un autre (appelons-le Malo) galère avec son SMIC à mi-temps et ses enfants à charge ? Où est l’équité ? Malo aura-t-il vraiment l’impression qu’on lui donne 26€ si on les donne aussi à Jean qui n’en a pas besoin ? Cela aura-t-il un quelconque effet sur sa mobilité ? Sur son sentiment de “justice sociale” ?

Pour être “équitable”, il faudrait donner 26€ en plus de la gratuité à Malo si Jean ne payait plus. Arrêtons sur ce sujet : Malo ne paie le plus souvent déjà pas son transport. Il bénéficie d’une tarification “sociale” liée à ses revenus ou son statut. L’argument de la justice sociale est déjà “traité” par la plupart des collectivités. Ou en tout cas peut l’être sans créer de nouvelles inéquités.

Au moins, pensez-vous, il y a un sujet sur lequel la gratuité mettra tout le monde d’accord : finis ces contrôles pénibles, ces cartes à valider sous peine d’amende et ces coûts élevés de distribution et de contrôle. Et non. Les réseaux qui pratiquent la gratuité ne vont pas pour autant tous devenir des auberges espagnoles ou des moulins. Dans une grande agglomération notamment avec beaucoup de visiteurs externes et des infrastructures existantes (billettique, portiques,…) il est peu probable que les organisateurs décident d’ouvrir totalement leur service. La gratuité sera probablement réservée aux résidents de l’agglomération. Qui dit statut dit justificatif. Qui dit justificatif dit carte. Dit contrôle. Les autres doivent payer. Avec des titres. Et du contrôle. Les données collectées via la billettique seront plus que jamais nécessaires pour faire évoluer le réseau, a fortiori si la gratuité impacte les comportements.

Quant aux contrôles, ils devront être maintenus, voire même renforcés, afin de ne pas laisser s’installer des pratiques et comportements illégaux. Bref, n’escomptez pas de changement radical dans votre parcours de voyageur et dans le bilan économique de votre service de transport. Si vous êtes un voyageur occasionnel, vous risquez de payer même si vous êtes résidents : vous n’aurez pas la carte… Car il faudra toujours une carte. Et valider. Vous ferez la queue pour chercher votre carte gratuite, vous validerez votre carte gratuite et la montrerez gentiment aux contrôleurs. Fin du game.

« Si la baisse de fréquentation est durable, le manque de moyens très probable, et qu’il n’existe pas de baguette magique, comment faire revenir les voyageurs ? »

Vous me direz : mais quand même, si c’est moins cher, cela va attirer du monde ? C’est tout à fait probable pour les gens qui bénéficient d’une offre de transport attractive. Les habitants du centre et des zones les plus denses. Pour eux, souvent déjà utilisateurs, il est probable qu’ils utilisent plus les transports, modulo les contraintes de distribution évoquées plus haut. Pour les autres, ceux qui habitent loin d’une ligne attractive, la gratuité n’aura que peu d’effet. Imaginez : un restaurant situé à l’autre bout de la ville et dont vous n’avez jamais entendu parler (sauf peut-être en mal) vous propose un repas gratuit. Vous y allez ou pas ?

Si la baisse de fréquentation est durable, le manque de moyens très probable, et qu’il n’existe pas de baguette magique, comment faire revenir les voyageurs ? Comment convaincre les habitants que le transport public est la solution pour réduire leur empreinte carbone ?

Les opérateurs diront : augmentez l’offre ! Mettez plus de cadence, allongez l’amplitude, offrez plus de capacité pour que les gens voyagent plus confortablement. Ils n’ont pas tort. Mais augmenter l’offre dans les secteurs denses déjà bien servis n’aura pas d’effet radical sur la fréquentation, a fortiori avec les alternatives de plus en plus nombreuses comme la marche et les micromobilités. Sur des trajets courts, le transport public sera de moins en moins le premier choix.

La difficulté est que sur les déplacements longs, augmenter l’offre coûte beaucoup plus cher et “rapporte” beaucoup moins. Simple loi physique : plus les trajets s’allongent et moins il y a de population et d’emplois au km2, plus votre bilan économique se dégrade. Le même euor dépensé conquiert beaucoup moins de voyageurs quand on dessert un bourg peu dense à 10 km du centre-ville pour rouler ensuite 20 minutes sur une voie rapide embouteillée sans prendre de voyageurs. La faute à 50 ans d’étalement urbain incontrôlé, mais ce n’est pas notre sujet ici.

Alors, comme on ne pourra sans doute pas augmenter l’offre, essayons d’examiner ce qui permettrait de reconquérir les voyageurs en dehors de l’offre. Nous proposons de traiter les principaux éléments qui nous semblent responsables du divorce actuel entre le transport publics et les villes : les relations avec les habitants, l’usage du numérique, la sécurité, la propreté et l’hygiène ainsi que les tarifs.

« Comme la distribution de courrier ou l’enlèvement des ordures ménagères, le service de transport est devenu un service fantôme pour les habitants »

La pandémie actuelle nous l’a rappelé : le local a la cote. Commerce local, service local et produits locaux sont des valeurs sûres en période de crise. On apprécie tant la proximité réelle, la relation avec le commerçant et le sentiment que son achat contribue à maintenir l’emploi local et a un impact faible sur l’environnement. Combien d’habitants et d’associations se sont mobilisés pour défendre un commerce et maintenir une activité pendant le confinement ?

Le paradoxe de ce début des années 2020 est qu’en parallèle, ces mêmes habitants utilisent plus que jamais des services qui n’ont rien de locaux : réseaux sociaux, e-commerce et services de livraison, le plus souvent fournis par des multinationales sans visage. Oui mais voilà, ces services ont su se mettre en quatre pour faciliter le maintien d’activités de commerces, pour recréer du lien entre personnes physiquement empêchées de se voir, pour organiser concerts en live, apéros entre amis et retrouvailles à distance. À l’inverse les commerces de proximité ont multiplié les initiatives pour se dématérialiser et proposer des services asynchrones et à distance : commandes, livraison, retrait, chat…

Entre ces services numériques devenus un peu plus “locaux” et ces commerces locaux devenus un peu plus “globaux”, comment se situe notre transport public ? Et bien… nulle part. Comme la distribution de courrier ou l’enlèvement des ordures ménagères, le service de transport est devenu un service fantôme pour les habitants. Des humains qu’on aperçoit mais avec qui les contacts sont limités au maximum. Des décideurs invisibles et inconnus. L’information est prodiguée au compte-goutte via des médias “officiels”. Les relations sont ultra-cadrées, par l’intermédiaire de procédures inconnues du grand public et fréquentées uniquement par des passionnés.

Personne ne connaît plus son facteur, ni son éboueur, ni son chauffeur de bus. Ils assurent pourtant des missions essentielles. Nous leur confions nos espoirs, notre tranquillité et nos enfants. Mais, pour tout un tas de bonnes et de mauvaises raisons, nous ne les connaissons plus. S’en suit une méconnaissance réciproque, qui se traduit parfois par du mépris ou de la peur, le plus souvent par de l’indifférence. Le peu d’interactions restant – signer un reçu, acheter un ticket – est vécu comme un friction, une contrainte, et non un échange.

« Un des grands chantiers de la décennie à venir est de remettre de la proximité dans les relations au quotidien entre voyageurs et personnel des transports »

Un des grands chantiers de la décennie à venir est de remettre de la proximité dans les relations au quotidien entre voyageurs et personnel des transports. Le transport est un service de proximité. Il faut remettre de la valeur ajoutée dans l’échange, pour parler comme les économistes. Le reste peut être fait par des machines.

Pour recréer du lien, il ne suffit pas de “remettre des humains”. Il faut accepter de se (re)connaître. Savoir qui ils sont et qui nous sommes. Ce que nous acceptons de partager entre nous le temps d’un trajet, et même au-delà, sur la vie du quartier, les projets de notre ville… Bien entendu il faut protéger sa vie privée et sa “bulle d’intimité”. Il existe plein de moyens de se présenter sans révéler son identité. Demandez aux jeunes…

Mais je ne veux pas être dans la solution car ce n’est pas mon métier. Engagez des ingénieurs sociaux, des designers, des spécialistes de psychologie comportementale. Faites-les travailler sur le sujet de la proximité et de la qualité de la relation entre personnel et utilisateurs. Vous serez surpris.

On oppose très souvent l’humain et le numérique, comme s’il s’agissait de deux propositions antagonistes. Personnellement j’ai toujours pensé que beaucoup de fonctions assurées aujourd’hui par des humains le seraient plus efficacement par des machines, ce qui libèrerait du temps et de la charge mentale pour les personnels “au contact”. Vendre des titres de transport par exemple, n’apporte aucune valeur ajoutée. D’autres fonctions en revanche sont très difficiles à déléguer à des machines : conseiller, aider à faire un choix, rassurer…

« Le drame du numérique dans le transport est que le transport a été numérisé trop tôt »

Le drame du numérique dans le transport est que le transport a été numérisé trop tôt. À l’époque où numériser consistait à installer des dispositifs locaux, reliés à l’infrastructure et aux capacités d’évolution très limitées : monétique puis billettique, information embarquée, distributeurs de tickets… Le coût élevé de ces dispositifs a même empêché ensuite les réseaux de se tourner vers des solutions moins coûteuses, plus évolutives et plus simples : les applications mobiles, basées sur le smartphone, la connectivité et le cloud computing.

Comparez l’ “embarquement” d’un nouveau client pour un service de trottinettes en libre-service et celui d’un voyageur en tramway. Le premier a besoin d’à peine quelques minutes pour enfourcher son engin et se déplacer. Le second doit intégrer un système complexe de canaux, tarifs et moyens de paiement. Aujourd’hui il est plus simple de payer une amende de stationnement que d’être en règle dans les transports.

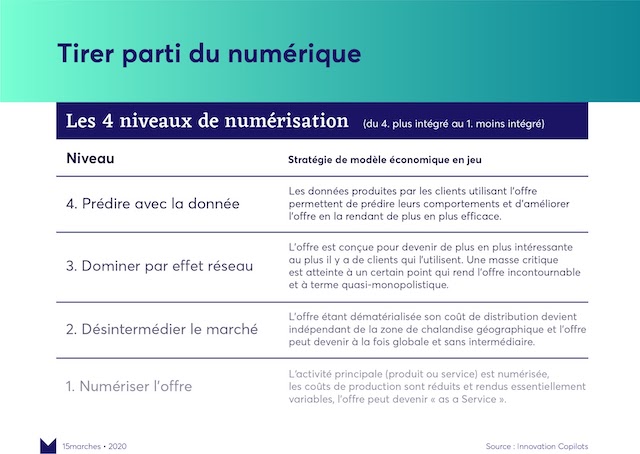

Surtout, les opérateurs n’ont qu’à peine franchi la première étape des niveaux de numérisation décrits ci-dessous. Leur offre est “à moitié numérisée”, avec le maintien coûteux de différentes génération de systèmes, qui sont autant de canaux de collecte de données. Résultat : en l’absence de recueil exhaustif des données d’usage de leurs services, les opérateurs peinent à analyser finement la mobilité et à modéliser les comportements. Le numérique est d’abord un poste de coût à l’efficacité limitée. Ce n’est pas un must have, c’est un nice to have. On peut s’en passer.

« Les services de transport public pourraient profiter de leur personnel pour se distinguer des champions du numérique »

À l’inverse, les pure players du numérique utilisent le smartphone comme point d’entrée unique de leurs services, en faisant un véritable assistant de mobilité. Ils utilisent à plein le potentiel de localisation, d’interactions et de réassurance du smartphone. Toutes les fonctions pénibles (s’identifier, se localiser, être en règle, payer, être alerté) sont assurées en tâche de fond.

Les services de transport public pourraient profiter de leur personnel pour se distinguer des champions du numérique. Mais les personnels au contact sont affectés le plus souvent à des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, en complément (ou plutôt, en voiture-balais) des automates. Surtout, ces pure players utilisent le numérique pour développer les niveaux 2, 3 et 4 décrits ci-dessous : ils distribuent leurs propres services mais aussi ceux des autres quand c’est possible, cherchent à relier le transport avec d’autres activité pour créer un effet réseau et utilisent les données captées pour améliorer en permanence leurs offres.

Deux des meilleurs exemples de Niveau 4 se retrouvent dans les transports. Moovit a démontré qu’il suffisait qu’un seul passager utilise son application pour que celle-ci puisse créer un service d’information en temps réel sur la position et l’heure d’arrivée du bus. Les données sont ensuite analysées pour prédire les temps de parcours, la fréquentation…

Les utilisateurs de Waze contribuent passivement à l’un des meilleurs services d’information routière en temps réel, basé sur la masse critique et la mise en réseau des utilisateurs. Waze et Moovit proposent aux utilisateurs de contribuer activement à l’amélioration de l’information en leur mettant à disposition des outils d’édition d’horaires, de cartes et de vocabulaire.

Les opérateurs eux peinent toujours à connaître l’usage quotidien de leurs services, proposer des conseils personnalisés sur la base de ces observations et utiliser des algorithmes pour optimiser leurs offres. Leurs usages numériques ne nourrissent aucun système d’optimisation de l’offre. La contribution des utilisateurs se limite à quelques réunions publiques.

Je vous vois venir : “oui mais tous les utilisateurs du transport public n’ont pas le même usage du smartphone”. Cet argument a longtemps servi de cache-sexe à des opérateurs qui n’avaient ni l’intention ni les moyens de développer ce type de services. L’histoire leur a donné tort, leur faisant prendre un retard dramatique. Car maintenant que l’adoption de masse est atteinte, il est d’autant plus difficile de se “faire une place” sur les écrans des mobinautes. Comme pour le e-commerce, créer une solution en 2021 n’assure en rien du succès commercial. Rien ne sert de courir…

Aujourd’hui les opérateurs n’ont ni la relation client de proximité adaptée aux personnes exclues du numérique, ni un usage efficace du numérique pour les autres.

« À l’instar de la densité urbaine, autre mal aimée de la ville, les transports publics ne sont pas vus spontanément comme des éléments positifs pour lutter contre le dérèglement climatique »

L’observatoire annuel de l’Union des transports publics et ferroviaires nous livre un constat lapidaire : à peine 12% des personnes interrogées affirment choisir les transports publics “parce que c’est mieux pour l’environnement”. C’est le motif le moins cité avec l’aspect économique (tiens tiens…), loin derrière les aspects pratiques et l’absence de choix. À l’instar de la densité urbaine, autre mal aimée de la ville, les transports publics ne sont pas vus spontanément comme des éléments positifs pour lutter contre le dérèglement climatique. La faute au côté “poids lourds qui polluent” ? La difficulté de faire une règle de trois pour calculer combien de voitures ne circulent pas grâce au bus ? J’avoue ne pas en connaître les raisons.

Toujours est-il que cela traduit à nouveau une déconnexion entre les discours des décideurs et la perception des utilisateurs. Avec en plus un cercle vicieux : moins les transports sont utilisés, moins ils paraissent efficaces d’un point de vue environnemental. Ajoutez la nouvelle concurrence de la “voiture verte” promue (et subventionnée) par les plus hautes autorités, et vous mesurerez l’immensité de la tâche qui attend les communicants des transports publics.

Comment remédier à cela ? Cela n’est pas rationnel, mais il me semble qu’il est difficile de se présenter comme un défenseur de l’environnement si on est pas soi-même visiblement irréprochable. Le “bus propre” doit être vraiment propre. Pas forcément pour un ingénieur de l’Ademe, mais pour le riverain qui le voit passer tous les jours devant sa fenêtre et l’emprunte de temps en temps. On doit pouvoir s’y asseoir sans appréhension. Le métro doit être impeccable et accueillant. Les arrêts de bus doivent être confortables et agréables. Encore une fois, je ne dis pas que c’est facile (rappel : j’ai fait ce métier). Mais cela me semble dorénavant un passage obligé, surtout après l’épisode Covid-19 qui a stigmatisé – à tort – le transport public comme lieu de contamination.

Pensez aux cinémas : on les donnait pour morts avec la VOD et YouTube. Ils se sont totalement réinventés et leur fréquentation n’a jamais été aussi élevée jusqu’à la crise. Je n’ai d’ailleurs aucune inquiétude pour leur rétablissement futur. Les réseaux de transport pourraient également devenir le laboratoire de toutes les innovations relatives à la propreté, à la réduction et au traitement des déchets. Exemplarité et innovation.

« Les réseaux de transports qui veulent se (re)développer gagneraient à s’afficher clairement contre la voiture individuelle »

Pour revenir sur le terrain de la communication, le transport est aussi victime du “ni, ni” de ses décideurs. Ni favoriser l’usage de la voiture, ni le dissuader. Par peur de se mettre à dos les commerçants, les automobilistes, “ceux qui n’ont pas le choix”, vous connaissez ça. S’en suit un entre-deux pour lequel le transport public n’est pas forcément vu comme la solution numéro 1 pour l’environnement. Contrairement par exemple au vélo qui je le rappelle, n’apporte pas de solution efficace au dérèglement climatique dans son usage actuel.

À problème grave solution radicale : les organisateurs des transports devraient clairement afficher leur position vis-à-vis de la voiture. Ou ils la favorisent, et dans ce cas le bus doit céder la place. Ou ils favorisent le bus, et dans ce cas c’est la voiture qui doit céder la place. Cela peut paraître manichéen, mais, comme pour l’environnement, il y a de moins en moins de place pour l’entre-deux. Les réseaux de transports qui veulent se (re)développer gagneraient à s’afficher clairement contre la voiture individuelle. Fini le ni ni. Désigne ton ennemi.

La comparaison entre services numériques et transport public ne s’arrête pas là. Nous l’avons vu plus haut, la gratuité “à la sauce transport public” n’aura que peu d’effet sur la fréquentation. Faut-il pour autant tout jeter dans la gratuité ? Si l’on étudie les services numériques plus en détail, la plupart sont gratuits pour l’utilisateur final. Comment pourrait-on s’inspirer des modèles du web pour transformer la manière dont l’utilisateur paie le transport public, et celle dont il est financé ?

“Si tu ne paies pas c’est toi le produit”

Commençons par l’un des modèles les plus courants sur internet : le modèle biface. Dans ce modèle, l’utilisateur final (l’internaute) ne paie pas. Le service est financé par une autre partie : l’annonceur, le plus souvent via des liens publicitaires plus ou moins visibles. “Si tu ne paies pas c’est toi le produit” : l’utilisateur finance le service de manière passive en fournissant ses données d’usage, ce qui permet d’améliorer la pertinence des contenus et du placement des publicités (le niveau 4, j’espère que vous suivez) ; il finance aussi de manière active en cliquant sur les publicités, ce qui a un effet bénéfique car le fournisseur de service a intérêt à ce qu’il clique sur la publicité.

N’oublions pas pour ce modèle un autre acteur : le fournisseur d’accès internet, qui lui est payé par l’utilisateur sous forme d’abonnement. En théorie le fournisseur de services finance également son usage de l’infrastructure à travers les impôts qu’il est sensé payer sur le chiffre d’affaires réalisé (en tout cas si la fiscalité s’adaptait aux réalités économiques du XXIème siècle mais c’est un autre sujet). Sous son apparence très baroque, ce modèle est le plus proche de celui des transports publics. L’utilisateur ne paie qu’une infime partie de son “usage” : l’autre partie est financée par la collectivité et les entreprises, qui ont intérêt à ce que l’utilisateur se déplace. Le fournisseur d’accès serait ici le gestionnaire de l’infrastructure, qui est dans notre cas financé par la collectivité. Ladite collectivité n’étant autre que le contribuable, occasionnellement utilisateur, au travers de ses impôts directs et indirects.

En suivant ce modèle, le service de transport pourrait être gratuit pour l’utilisateur final si et seulement si il est refinancé par les bénéfices générés par les déplacements : taxes sur les salaires (ça existe), sur les commerces et autres activités profitant de la desserte en transport. Idéalement le besoin de financement pourrait être assuré par une taxe “protectionniste” visant à défavoriser le concurrent principal : la voiture individuelle.

Aux acteurs concernés – entreprises, collectivités – d’arbitrer la part respective qu’ils sont prêts à prendre dans ce modèle. Les entreprises devraient mieux prendre conscience notamment du bénéfice qu’elles retirent de ces services : moins de voiture égal moins de stationnement, d’accidents du travail, de retard, de stress…

« Un autre modèle du web pourrait nous inspirer : le freemium »

Mais ne souriez pas trop vite si vous êtes pour la gratuité : ce système suppose que le transport public fonctionne avant tout pour et par les utilisateurs qui vont produire ou consommer. Et que les sommes perçues correspondent précisément à l’usage : une entreprise dont aucun salarié ne prendrait les transports ne paierait pas. Vous voyez le problème.

Un autre modèle du web pourrait nous inspirer : le freemium. Souvent complémentaire du premier, il fonctionne de la manière suivante : l’utilisateur bénéficie d’un accès gratuit (ou via des bons d’achat, des crédits, une promotion temporaire…) à certaines fonctions basiques. Les adeptes des jeux vidéos le savent : l’objectif est de vous permettre d’aller suffisamment loin pour prendre goût au service, puis au moment idéal on vous demande de payer pour continuer et/ou améliorer votre expérience. Ce modèle a beaucoup de vertu, car il impose de bien prendre en compte la valeur du service pour l’utilisateur et de privilégier sa rétention. Tout faire pour qu’il utilise de plus en plus le service au point qu’une fois convaincu, il acceptera de payer son usage. Nous avons là un “alignement des astres” intéressant pour le transport public.

Pour que le modèle donne tout son potentiel il faudrait presque que les périodes de pointe soient réservées aux abonnés (ou imposent un tarif élevé), tandis que les périodes creuses seraient gratuites. En effet l’expérience est plus agréable en période creuse, ce qui permettrait de faire découvrir facilement et à moindre coût le service. L’effort marketing et commercial pourrait se concentrer sur la “transformation” de ces voyageurs occasionnels en voyageurs réguliers payants (les e-commerçants parlent de “conversion”, tout un symbole). Rappelons qu’actuellement c’est plutôt l’inverse : voyager en période creuse coûte plus cher que voyager en période de pointe. La “corbeille” de l’option payante pourrait également être garnie en y incluant par exemple les services numériques, des facilités de paiement, un coaching personnalisé, une offre de places assises et de services premium comme une location de voitures…

« Un dernier modèle me semble intéressant à évoquer, car c’est sans doute le plus radicalement “monde d’après” : la coopérative »

Un dernier modèle me semble intéressant à évoquer, car c’est sans doute le plus radicalement “monde d’après” : la coopérative. Proposer aux utilisateurs, mais aussi à toutes les “parties prenantes” (employeurs, commerçants, personnes ne vivant pas dans la ville mais ayant des attaches affectives ou professionnelles…) de devenir propriétaire d’une partie du service. Ce modèle n’a pas pour but de financer au sens premier le service, mais de permettre son appropriation par le plus grand nombre. D’aligner les intérêts de la collectivité, de l’opérateur, des utilisateurs et des bénéficiaires indirects des transports.

En devenant “sociétaire” (ce n’est sans doute pas le bon terme, mais vous comprenez l’idée), le contributeur montrerait son attachement à la pérennité du service. Il serait informé de toutes les décisions, consulté lors d’assemblées générales, pourrait contribuer activement… Le personnel du réseau serait lui aussi sociétaire, ce qui créerait un lien nouveau avec les utilisateurs, les autres parties prenantes et la collectivité. Les matériels et infrastructures seraient sans doute mieux respectées, de même que les personnels et mêmes les voyageurs entre eux. L’effort marketing et commercial porterait sur le sentiment d’appartenance, de communauté et de co-décision. Un changement radical, à la mesure de l’ampleur des changements qu’appelle la décennie à venir.

Aucune des pistes évoquées ci-dessus n’est sans doute la bonne en soi. Elles ont été formulées dans ce long article dans le but de faire réfléchir à des pistes différentes, centrées sur les points cardinaux du transport public : le service, la contribution à l’intérêt général et la relation avec la communauté.

Infos pratiques : Retrouvez les analyses de Stéphane Schultz sur son blog 15marches.fr

Lire aussi : Des transports gratuits ? Non des transports communs

Lire aussi : Transports publics gratuits, une mesure inefficace contre la pollution en ville

Lire aussi : On voulait des voitures volantes, on a eu des trottinettes en libre-service

Lire aussi : Pour une meilleure régulation des déplacements en ville, les algorithmes ont un rôle à jouer

Lire aussi : Pour un Grand Paris des piétons

16 mars 2021 - covid-19